En su reciente columna publicada en The Clinic, la periodista Rita Cox reflexiona sobre el sentido del patrimonio urbano a propósito de la Fuente Alemana del Parque Forestal, citando el trabajo del antropólogo Christian Matus y las académicas del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, Macarena Ibarra y María Luisa Méndez.

La discusión en torno al patrimonio urbano, sus significados y tensiones en el espacio público, fue abordada en la columna “Fuente Alemana: ¿Y si yo también quiero rayarla?” de la periodista Rita Cox, publicada en The Clinic. A partir del reciente rayado de la Fuente Alemana del Parque Forestal, el texto analiza cómo las distintas miradas sobre el patrimonio revelan conflictos más profundos sobre apropiación, memoria y orden urbano. En este contexto, Cox recoge los planteamientos del académico Christian Matus y de las profesoras Macarena Ibarra y María Luisa Méndez, quienes han investigado las huellas del estallido social y los modos en que las intervenciones en el espacio patrimonial expresan —o vacían— sentido colectivo.

Puedes leer la columna competa a continuación

25 de octubre de 2025

Fuente Alemana: ¿Y si yo también quiero rayarla?

Por Rita Cox F.

Veinticuatro horas bastaron para que un símbolo patrimonial recién restaurado volviera a ser objeto de vandalismo. Lo ocurrido con la Fuente Alemana expone la contradicción entre el discurso público que exalta la protección del patrimonio y la práctica institucional que lo sanciona con penas simbólicas, dice la columnista Rita Cox. En medio de esta brecha, el rayado se convierte en un gesto vacío. «El patrimonio seguirá siendo un excelente escenario para quien busque su minuto de fama en redes sociales», escribe.

Veinticuatro horas. Ese fue el tiempo que la Fuente Alemana del Parque Forestal logró mantenerse impoluta tras su restauración integral. Veinticuatro horas entre la reinauguración oficial, con autoridades presentes —desde el presidente de Metro hasta el gobernador regional Claudio Orrego y el alcalde Mario Desbordes— y el momento en que alguien decidió que ese monumento recién restaurado, con su estructura de granito limpia, sus figuras de Neptuno y Nereida recuperadas, era el lienzo perfecto para su rayado. Como una tienda de dulces para un niño goloso, como una quesería para el amante del queso. ¿Quién no vio venir esta provocación?

La pregunta no es ingenua. Cualquiera que conoce la dinámica del espacio público en Santiago podía anticipar que ese brillo recién estrenado era una tentación demasiado obvia. Ese carácter de monumento restaurado, destacado, publicitado, lo convertía en un objetivo casi irresistible. Porque aquí conviven dos ideas radicalmente opuestas sobre qué es el patrimonio: la visión de un bien inmaculado, protegido, digno de admiración, que embellece la ciudad y debe mantenerse sin intervenciones; versus la noción de que es un espacio susceptible de ser rayado justamente porque es de todos o, más dramático, por su condición de símbolo de un orden presente o pasado; del Estado, del gobierno.

Entre la restauración y el rayado, la Fuente Alemana reabre el debate sobre qué entendemos por patrimonio y quién tiene derecho a intervenirlo

El episodio de la Fuente Alemana no es aislado. Está repleto de monumentos rayados. El periodista Marcelo Soto, de Ex-Ante, ha hecho un buen seguimiento en los últimos días. Pero el caso que difícilmente lo supere es el del Museo Nacional de Bellas Artes. En agosto de 2022, dos jóvenes escalaron hasta la cúpula del edificio más simbólico que tenga el país en materia patrimonial y artística, la rayaron con sus seudónimos. El acto fue grabado, viralizado, repudiado. Reviso más de tres años después el video de solo 15 segundos, registrado por lo que se desprende de un hombre que los capta desde un edificio del frente, y la impresión no decae: “corre, eso, corre, vienen los pacos”, se le escucha decir, mientras quienes dejan su marca huyen de las alturas. Las autoridades activaron protocolos, iniciaron investigaciones, presentaron querellas. El gobernador Orrego declaró entonces que no tolerarían “actos de vandalismo que dañen nuestro patrimonio cultural” y que trabajarían “con firmeza para garantizar que los responsables cumplan su condena”. El mensaje era claro: peso de la ley, protección del legado histórico, cero tolerancia.

¿Y cuál fue el resultado? José Almeyda y Valentina Lillo fueron condenados a 300 días de presidio menor en su grado mínimo —pena remitida— y una multa de 5 UTM, equivalente a $336 mil pesos. Es decir, menos de lo que cuesta un teléfono celular de gama media. No alcanza para un iPhone. La desproporción es evidente: por un lado, el discurso enérgico de las autoridades, las cartas al director indignadas, los columnistas clamando por el respeto al patrimonio; por el otro, una sanción económica que no amedrenta a nadie y una pena de cárcel que nunca se cumplirá. El mensaje real que queda es que rayar un monumento nacional en Chile tiene consecuencias ridículamente bajas.

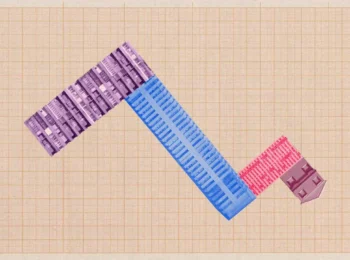

La legislación chilena establece penas de presidio menor en su grado medio a máximo y multas de 50 a 200 UTM para la destrucción de monumentos, según la Ley N° 17.288 de 1979. Sin embargo, en la práctica, las condenas aplicadas están muy por debajo de ese rango. Mientras tanto, en otros países las sanciones son considerablemente más severas: en Alemania, hasta 3 años de prisión; en Francia, 7 años y multa de 100 mil euros; en Canadá, hasta 10 años. Aquí, el castigo parece más bien simbólico, una formalidad que debe cumplirse pero que no tiene efectos disuasorios reales.

Entonces surge la pregunta fundamental: ¿qué quieren decir estos rayados? ¿Es simplemente rebeldía? ¿Un acto de vandalismo puro? ¿La expresión de un iconoclasta que está en contra del sistema? ¿O se trata principalmente del culto a la personalidad, del acto realizado para ser fotografiado, viralizado en redes sociales y admirado dentro de la comunidad que funciona como un dialecto que no logramos entender? En el caso de la Fuente Alemana, el rayado incluía la frase “Ni perdón ni olvido”, que el poeta Raúl Zurita usara en otro contexto marcado por la memoria y la denuncia de la violencia estatal.

Las investigadoras del IEUT UC, Macarena Ibarra y María Luisa Méndez, junto al antropólogo Christian Matus, han estudiado cómo las marcas sobre el patrimonio expresan las heridas y significados de la ciudad contemporánea

Converso sobre el tema con el antropólogo Christian Matus, profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, cuyo tema de investigación es el patrimonio y profundizó, junto a las académicas Macarena Ibarra y María Luisa Méndez, sobre lo ocurrido durante el estallido social. Respecto del caso de la Fuente Alemana, Matus dice que el contexto es diferente hoy, después de un estallido que generó una fuerte herida en la ciudad y sus espacios públicos patrimoniales. “En el caso de la fuente, la frase ‘Ni perdón ni olvido’ no resuena como símbolo de espíritu de poética y activismo o como tag, marca que remita a un significado de memoria urbana, de un colectivo. Paradójicamente hoy se convierte en un significante vacío que interrumpe el espacio público recién repuesto a su uso y apropiación. Esta vez, por su pérdida de significado, la vandalización de la Fuente se transforma en un símbolo sin significado, un significante vacío cuyo contenido es llenado como incivilidad y vandalización al no aportar a la construcción de la ciudad como práctica colectiva”.

Aquí está el punto: si no hay nada detrás del rayado, si no existe un discurso o una semántica que lo sustente más allá de la búsqueda de notoriedad personal, entonces el patrimonio se sobrepone por sí mismo, como un mono porfiado. La Fuente Alemana, donada por la comunidad alemana en 1912 para conmemorar el Centenario de la República, diseñada por Gustav Eberlein y montada por Albert Siegel, con más de un siglo de historia como alegoría al desarrollo y la amistad entre Chile y Alemania, mantiene, entonces, infinitamente más peso narrativo, histórico y simbólico que un rayado vacío. Son los académicos de diversa índole quienes terminan dándole significancia a estos actos, porque los propios autores no son capaces de desarrollarla.

Y aquí aparece otra dimensión del problema: el pacto social. Hemos acordado colectivamente que queremos proteger este patrimonio. Pero ¿qué pasaría si todos quisiéramos intervenir la Fuente Alemana? ¿Si cada uno de nosotros quisiera dejar su marca? Tendríamos que hacer fila. El monumento tendría que soportar rayado sobre rayado, sobre rayado, hasta volverse ilegible, hasta perder toda identidad. El acuerdo social funciona así: como no hay una priorización posible —porque nadie tiene más derecho que otro a rayar— entonces nadie raya.

La respuesta institucional es la mejor síntesis de la tensión que hoy genera la idea del patrimonio como objeto urbano: se decidió instalar un cierre perimetral; una reja que permita preservar el monumento sin impedir del todo la experiencia de los visitantes, y que se pueda cerrar durante las noches o en eventos de riesgo. Una protección para evitar ataques, el contrario del objetivo de la barrera de casi un metro de alto que protege a la Fontana di Trevi, en Roma, de la masa de turistas que sienten adoración por el monumento con aires cinematográficos y con fanáticos con intenciones de nadar allí, como Anita Ekberg.

Mientras el costo de rayar un monumento nacional equivalga al precio de un celular, mientras el sistema judicial trate estos actos como faltas menores, seguiremos en este ciclo: restauración, rayado, indignación, nueva restauración. El patrimonio seguirá siendo un excelente escenario para quien busque su minuto de fama en redes sociales, su foto de trofeo, un posteo ante la hazaña. Pero también seguiremos sin entender por qué para algunos eso que creemos bello no vale nada. Valdría la pena entender.