El próximo 30 de septiembre, la urbanista brasileña Raquel Rolnik, reconocida a nivel mundial por sus investigaciones sobre la financiarización de la vivienda, visitará Chile invitada por el proyecto Fondecyt del profesor Luis Fuentes «Actores, prácticas e impactos de las geografías de la financiarización urbana en Chile».

Rolnik, quien fue relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda entre 2008 y 2014 y es autora de obras fundamentales como La guerra de los lugares, ha sido una de las voces más críticas frente al rol del capital financiero en la producción de ciudad. En este marco, destacamos la entrevista publicada en Tercera Dosis el 10 de noviembre de 2024 —realizada por el profesor Felipe Link junto al periodista Juan Andrés Guzmán— donde la especialista profundiza en los efectos de la financiarización y sus consecuencias en el acceso a la vivienda, particularmente para las generaciones jóvenes y los sectores populares.

Te invitamos a leer la entrevista a continuación:

Raquel Rolnik, especialista mundial en financiarización de la vivienda

“Es bastante difícil que la generación de 25 años sea propietaria”

Dosis académica, Dosis periodística, Grandes Transformaciones

Por Felipe Link y Juan Andrés Guzmán

10/11/2024

TEMAS: Arriendo, Bancos, COES, Fondos de inversión, Pobreza, Vivienda

La urbanista brasileña explica cómo la vivienda de los sectores populares se ha transformado en un negocio para los poderosos fondos de inversión del mundo y cómo la deuda se ha vuelto “nuestra nueva esclavitud”. También decreta el “fracaso” de la planificación urbana en su tarea de domar a los mercados y hacer ciudades para todos. “Estoy totalmente convencida de que la planificación urbana está 100% controlada por el complejo inmobiliario financiero. Su lenguaje, sus productos, su forma de pensar la ciudad, sus paradigmas, ¡su epistemología!, no hay nada en la planificación que no esté controlada por ese complejo”, dijo a TereceraDosis.

“Es necesario arrebatarle el dinero a quienes lo tienen: a los pobres. No poseen mucho, claro. ¡Pero son tantos!”. La frase es de Alphonse Allais (1854-1905) escritor y humorista francés. Muchas veces un buen chiste captura la esencia de problemas sociales difíciles de explicar y por eso Raquel Rolnik lo cita para abrir uno de los capítulos de su libro Urban Warfare (La guerra de los lugares), un clásico que va a cumplir 10 años. En esa obra Rolnik explica, en forma pionera, lo que hoy conocemos como la financiarización de la vivienda, esto es, la transformación de la necesidad básica tener un lugar donde vivir y donde caer muerto, en un negocio para los grandes fondos de inversión del mundo. Como en el chiste de Allais, Rolnik constata que esos fondos se han enriquecido especialmente a costa de las familias tienen menos opciones y recursos.

Explica que durante los 2000, los bancos les vendieron la promesa de la casa propia, entregando cientos de miles de créditos hipotecarios a personas que no tenían posibilidades de pagar. El negocio no era cobrar la deuda sino empaquetarlas y venderlas una y otra vez, contaminando el sistema financiero con retornos que nunca llegarían. Ese juego estalló en 2008 en la llamada crisis hipotecaria subprime; y entonces el capital financiero comenzó a organizar otro, que sigue hasta hoy: el juego del arriendo. Los fondos de inversión compraron miles de viviendas a los propietarios desesperados y a compañías públicas de vivienda endeudadas. Al controlar grandes porciones de la oferta, estos fondos son hoy, en gran medida, responsables de las alzas vertiginosas de precios de los arriendos que desesperan a las familias y han hecho aparecer organizaciones de inquilinos de diversos países. La más reciente ocurrió en España este fin de semana.

Rolnik es una de las voces más resonantes e influyentes en el debate mundial sobre políticas públicas de la vivienda. Fue relatora de las Naciones Unidas en ese tema entre 2008 y 2014 y hoy investiga en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. En esta entrevista explica cómo la financiarización se ha expandido en los sectores populares (“la financiarización desde abajo”, la llama); y hace una fuerte crítica al Estado y a la academia que creyeron durante décadas que la planificación urbana puede ponerle límites al mercado inmobiliario y producir tanto buenos negocios como mejores ciudades. Esa idea era una trampa, piensa ahora, pues la planificación urbana “está 100% controlada por el complejo inmobiliario financiero”. Cuando se entra en la lógica del mercado con la esperanza de cambiar el sistema desde adentro, inevitablemente se termina haciendo el juego de la especulación, explica.

“En el corto y mediano plazo la financiarización se va a desarrollar a punta de subsidio público”

– La guerra de los lugares va a cumplir 10 años.¿En qué ha cambiado la financiarización de la vivienda desde que lo publicaste?

-Justamente me he estado preguntando eso en el último tiempo: cómo escribiría sobre estos temas hoy. Mi libro se enfocó en la financiarización en un contexto en que la propiedad privada de la vivienda era un paradigma en la política pública de todo el mundo. Pero los procesos se modifican rápido y en las traducciones al inglés y al español incluí un epílogo en el que explicaba un modelo que estaba recién apareciendo y que hoy se ha consolidado: la financiarización de la vivienda de alquiler. Es como una ‘financiarización 2.0’. En estos años ese fenómeno también se ha profundizado y complejizado.

-¿Qué variaciones han surgido?

-Un aspecto muy interesante es que hoy la financiarización del arriendo es apoyada a través de políticas públicas. Esa es la nueva ola en América Latina. En todos los países dicen, “tenemos que promover políticas de alquiler social” ese decir, hacer que el Estado subsidie tanto los arriendos que ofrece el mercado, como la construcción de viviendas sociales de alquiler. Pero en investigaciones hechas en São Paulo muestran que bajo este concepto lo que se están promoviendo son falsas viviendas de interés social: son, en realidad, estudios para alquilar como AirBnB. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha hecho workshops sobre estas políticas y sabemos que cuando el BID organiza workshops sobre algo es porque el capital se está moviendo para allá. En mi opinión, esto indica que en el corto y mediano plazo la financiarización se va a desarrollar a punta de subsidio público.

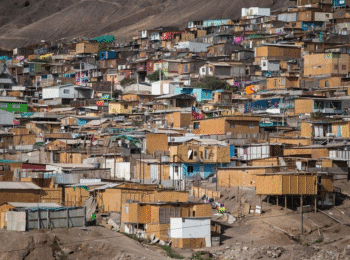

“Otra variación muy interesante y que estamos investigando en nuestro laboratorio LabCidade es lo que llamo la “financiarización desde abajo” y que está emergiendo en las barriadas, las villas, los campamentos y favelas. En mi libro examiné cómo la financiarización aparecía en la frontera de los territorios populares, sin entrar de lleno en ellos, y transformaba esa frontera a través de desalojos. Lo que se observa ahora es una fase más perversa, pues ha hecho que el espacio de autoconstrucción, que es muy importante en América Latina y que durante décadas permitió la aparición de muchos asentamientos populares, se organice a partir de una matriz extractivista que permite a la gente rentabilizar las viviendas a través del arriendo y de la venta. Así, en los asentamientos precarios se ve ahora la aparición de edificios construidos exclusivamente para ser arrendados.

-¿Quiénes son los inversionistas de esta “financiarización desde abajo”?

-Personas que viven en los territorios populares a las que les ha ido bien y han acumulado un excedente de capital a través de varias generaciones. En esta financiarización desde abajo vemos que participan familias que tienen algunos ahorros y muchos pequeños inversionistas que han prosperado con el comercio y que entran en estos proyectos inmobiliarios para obtener uno, dos o tres departamentos para arrendar. Por supuesto, también hay inversión que viene del lavado de los mercados ilegales.

“Lo que alimenta a este negocio es la inmensa cantidad de gente que no tiene otra alternativa que arrendar en esos asentamientos precarios, porque su salario no es suficiente para el mercado corporativo. En otras épocas esas familias se organizaban, se tomaban un terreno y construían poco a poco. Pero eso ya no se puede hacer porque las tomas se han transformado también en operaciones extractivistas.”

-¿Cómo es eso?

-Acabo de asistir en Perú a un seminario maravilloso en torno a los 100 años de barriadas, que son los asentamientos originados en ocupaciones de terreno. Y ahí se mostró que los que hoy producen las “tomas” son “loteadores piratas” y no la gente movilizada. Es decir, son una operación financiera-comercial. Entonces, para la gran cantidad de personas que no gana lo suficiente, la única posibilidad de acceder a una vivienda es comprar o alquilar algo en este circuito.

“Un factor que le da un enorme movimiento a este mercado, al menos en Brasil, es el subsidio público, los vouchers para el alquiler. Esa es la gran moda en Brasil y en otros lugares: cuando a una familia la desalojan porque vive en un sitio donde se va a expandir la infraestructura, o en una área “de riesgo”, el Estado le da un voucher ¿Y qué hace la gente? Alquila en el mismo asentamiento. Así, los recursos públicos terminan ayudando a consolidar la financiarización desde abajo, lo que es un proceso muy perverso.

“Pienso que hoy asistimos a transformaciones radicales en la relación entre capital y vivienda que se producen no solo en el ámbito del capital corporativo, sino también “desde abajo”, en la producción misma de la ciudad popular. En la ciudad popular hoy ves que el que tiene auto hace Uber; el que tiene bici hace Rappi y si tienes una vivienda, alquilas. Es como si el capital financiero hubiera finalmente superado la barrera histórica que tenía para poder entrar en los asentamientos populares y que era la propiedad imperfecta de la tierra. Para alquilar, ese problema no importa.

“Esta es la agenda que estamos trabajando ahora. Les he contado la “cocina” de la investigación que estamos haciendo. Ya hemos publicamos algunos artículos, pero creo que es una agenda que tiene potencial. Me parece que hay toda una transformación que hay que mirar, y que puede cambiar la manera como desarrollamos teoría sobre la ciudad latinoamericana.”

“El sueño de la casa propia lamentablemente se va a usar, como siempre ha ocurrido, para alimentar políticas que no ofrecen nada a la gente que de verdad tiene necesidad de vivienda”.

– ¿Esta “financiarización desde abajo” está vinculada con la financiarización del arriendo? ¿Operan los mismos actores?

-Esa es la gran pregunta. No hay ninguna duda de que hay enlaces y los estamos buscando. Pero también hay actores distintos que se combinan. Por ejemplo, un actor absolutamente presente en los dos tipos de financiarización es el Estado. Tiene un rol central ahí y aquí, pero opera de maneras totalmente diferentes en ambos espacios. Quizás también pase lo mismo con el capital. Por ejemplo, las Fintech -estas financieras tecnológicas que han proliferado y suplantado los bancos tradicionales-, están absolutamente capilarizadas en los territorios populares y una pregunta es si el dinero con el que operan viene de los poderosos actores del mercado financiero de alquiler. Mi hipótesis es que sí: quizás las pensiones de las personas, que son controladas por los grandes fondos de inversión, circulan y se mezcla en la “financiarización desde abajo” en la que participan las Fintech. Habría que hacer una investigación y seguir el dinero para ver si lo que mueven las Fintech viene del negocio del arriendo.

“Otro elemento que se repite en ambos tipos de financiarización es el rol clave que tiene la deuda de las personas. En el caso de Brasil durante los últimos años muchas personas accedieron a la posibilidad de pedir préstamos poque mucha ayuda pública se entrega a través de tarjetas bancarias, es decir se integraron al sistema financiero. Y lo que pasa con la deuda es que siempre es impagable. Me endeudo para pagar la deuda, rentabilizo lo que tengo para pagar la deuda y al final trabajo para la deuda que no es otra cosa que los beneficios del capital. La deuda es nuestra nueva esclavitud.

CHILE Y SU MODELO

– En tu libro planteas que la política de vivienda que desplegó la dictadura chilena tuvo un rol central en el proceso que dio origen a la financiarización. Háblanos de eso, porque los chilenos estamos poco conscientes de cómo nuestra experiencia influyó en el mundo.

– Mi investigación identifica que en la base de la financiarización hay un paradigma clave: la idea de que se pueden transformar las necesidades básicas en un negocio. Creo que en este tema es muy ilustrativo el trabajo de la socióloga brasileña Lena Lavina (The Takeover of Social Policy by Financialization, 2017), que muestra como cada derecho se volvió un activo financiero y una fuente de negocios. Lo que yo argumento es que ese paradigma neoliberal tuvo tres epicentros: los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos, de Margaret Thatcher en Reino Unido y la dictadura de Pinochet en Chile. El aporte que hacen los economistas de la escuela en Chicago en Chile fue llevar estas ideas a la práctica, de forma masiva y durante mucho tiempo, porque la democracia no cambió las bases de ese modelo. Desde Chile, y gracias a recomendaciones del BID, el modelo se expandió a toda la periferia del capitalismo. Por eso durante mucho tiempo hemos visto en muchos países de América Latina y también de África los mismos problemas que produjo la política de vivienda en Chile.

-¿Qué problemas?

-Esa política llevó a la población con menos recursos a los márgenes; los dejó sin ciudad, sin oportunidades, sin heterogeneidad. Actualmente ha mejorado mucho la calidad, pero durante años se hicieron muy malas viviendas. Y hoy, además, ocurre que en Chile de nuevo surgen los campamentos. El modelo que implementó Pinochet se difundió en el mundo como el que había conseguido por primera vez que un país latinoamericano no tuviera campamentos. “No hay más favelas en Chile, esta es una política de vivienda exitosa”, se decía. Pero ahora hasta campamentos hay. Tengo conciencia, por supuesto, de que Chile ha vivido un fuerte proceso de inmigración y eso ha aumentado la cantidad de personas sin vivienda. No podemos ignorar esto, pero creo que, como apunta el libro Los con techo que editaron Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes, lo que se ha producido con esta política fue otro problema social muy complejo.

“En términos generales, el modelo chileno nunca resolvió el problema de la falta de vivienda, solo lo pospuso; y lo que realmente creó fue un negocio. Por eso, cuando este modelo explotó, salieron millones a marchar en Chile. Hoy vemos que la idea “magnífica” de transformar las necesidades en productos, y los productos en negocios, genera deudas que los ciudadanos nunca terminan de pagar.”

“Los recursos públicos han beneficiado al complejo inmobiliario financiero, una industria perversa que no construye viviendas sino que crea activos inmobiliarios”

-En Chile está muy asentado el sueño de la casa propia. ¿Qué crees que va a pasar con esa ambición en un contexto de creciente dificultad de compra de vivienda y de un aumento significativo y constante de la vivienda de alquiler?

-Este es un gran tema. Las viviendas de alquiler, especialmente para los sectores populares, son una experiencia muy dura porque implican una inseguridad enorme. Se vive una “transitoriedad permanente”. La inseguridad de la tenencia ya sea porque se está en una ocupación informal, irregular o ilegal del suelo, hace que las familias sientan que no van a estar en un lugar por mucho tiempo, que se tienen que cambiar a otro sitio y luego a otro. Por eso la idea de tener, como se dice “donde caer muerto”, es una idea muy muy poderosa. El sueño de la casa propia, entonces, no debe ser mirado como una ilusión: es una respuesta a una situación de absoluta falta de seguridad y me parece que esa idea va a seguir siendo importante. Sin embargo, pienso que lamentablemente esa idea se va a usar, como siempre ha pasado, para alimentar políticas de vivienda que no ofrecen nada a la gente que de verdad tiene necesidad de vivienda. Porque cuando se anuncian políticas de vivienda social para que la gente tenga casa propia, la mayor parte apunta a personas que puede acceder un crédito con un poco de subsidio. No son productos para los que están casi en la calle. Estas políticas tienen apoyo popular porque prometen que van a producir viviendas de interés social a través de iniciativas público-privadas. Pero no se produce eso, sino viviendas que están un poco abajo del precio del mercado, affordable como se dice en inglés, asequibles, pagables. Pero asequible no quiere decir “social”. Al final son políticas que alimentan el mercado y tornan aún más inaccesible la vivienda a los que más necesitan. Entonces estamos en la paradoja de que las políticas que promueven la propiedad hacen que cada vez menos gente tenga acceso a vivienda. El ejemplo de Sao Paulo en los últimos años es un escándalo. Hemos tenido el mayor número de viviendas producidas en un corto espacio de tiempo en la historia de la ciudad: 400.000 unidades nuevas, un número absurdamente grande. Y al mismo tiempo tenemos el mayor récord de gente viviendo en las calles: 80.000 personas[1], además de la multiplicación de nuevos asentamientos precarios. Nunca hemos tenido una situación como la de ahora. Y estas 400.000 viviendas fueron subsidiadas con recursos públicos en nombre de producir vivienda para que, los que necesitan, se hicieran propietarios. Pero en realidad las están comprando inversionistas de distinto tipo. Es decir, esos recursos públicos han beneficiado al complejo inmobiliario-financiero, una industria perversa que no construye viviendas sino activos inmobiliarios.

-¿Por qué estas políticas se mantienen con gobiernos que parecen o son de izquierda?

-Quisiera tener una respuesta, pero no lo entiendo. Lo único que puedo poner sobre la mesa, es que quizás el lobby del complejo financiero inmobiliario tiene demasiado poder y puede dictar la política de vivienda. Ese poder se deriva del hecho de que la valorización de las viviendas, en dos o tres años, es mucho mayor que la valorización de cualquier otra inversión de capital. Y como son “vivienda sociales”, tiene un precio más bajo, entonces “dame dos, mejor dame diez”.

-¿Cuál es el rol de la planificación urbana en este problema? Algunos dicen que la planificación puede poner fijar estándares para que se genere una mejor ciudad. Otros, piensan que eso son cantos de sirena y que los planificadores no tienen mucho qué hacer ¿Cómo ves tú esa relación?

-Hoy estoy totalmente convencida de que la planificación urbana está 100% controlada por el complejo inmobiliario financiero. Su lenguaje, sus productos, su forma de pensar la ciudad, sus paradigmas, ¡su epistemología!, no hay nada en la planificación que no esté controlada por ese complejo. Yo hago mi propia autocrítica: después de más de 30 años intentando transformar la planificación en una regulación incluyente, yo decreto aquí el fracaso y la sumisión de la planificación urbana ante los productos inmobiliarios y las lógicas financieras.

“Creo también que en este tema hay una cosa más profunda que hay que discutir. Porque pareciera que desde su nacimiento la planificación tiene más que ver con el mercado inmobiliario que con la vida de las personas. O sea, todos entramos en el juego del mercado inmobiliario imaginando que desde adentro se podría sacar una ciudad para todos; pero una vez que entras allí terminas siguiendo las reglas de las apuestas inmobiliarias, que no es otra cosa que el juego de la especulación. Creo que hay que revisar la planificación urbana muy, pero muy profundamente. Y en esa revisión hay que incorporar también los desafíos que plantea el cambio climático y la relación entre espacio construido y naturaleza.

MOVIMIENTOS DE INQUILINOS

-Para terminar, piensa en la generación que hoy tiene 20, 25 años. ¿A qué tipo de vivienda tendrá acceso? ¿Es previsible que sea una generación de arrendadores crónicos?

-Es bastante difícil que la generación que hoy tiene 20, 25 años sea propietaria. Pero dicho esto, quizás también la idea del arriendo se empiece a transformar y se abran otras posibilidades de vincularse con el territorio.

-¿A qué te refieres?

-Estamos viviendo una crisis profundísima. Es un crisis política, ambiental, de las formas de representación, de los modelos de ciudad. Estos momentos son muy difíciles, pero también muy interesantes porque permiten pensar fuera de la caja e imaginar otros futuros posibles, otros modelos.

“Esta crisis es distinta a otras que ha tenido la humanidad, donde las utopías precedían a la práctica. Antes se pensaba en una sociedad ideal y después se intentaba ganar el poder, sea por la vía revolucionaria o reformista, y una vez ahí, se buscaba implementar la utopía. Y hemos visto que eso no resultó. Entonces, creo que hoy el camino apunta a transformar las prácticas, los proyectos concretos y producir otra ciudad, otra relación con la tierra y otras formas de organización. En ese sentido, las experiencias de viviendas cooperativas y viviendas pensadas desde la sustentabilidad me parecen muy importante. Creo que aunque hoy no tenemos una utopía, si intentamos repensar desde la práctica, tal vez podamos, en determinado momento, conectar todo dentro de nuevas utopías de planificación, que tendrán la ventaja de que se han construido con la gente. No es poco intentar eso, eh; salir de esta posición del planificador que cree que sabe todo, que controla la ciudad y empezar a pensar futuros y desarrollos de barrios a partir de la gente. Creo que es difícil lo que viene para los jóvenes, pero esta generación también tiene una oportunidad increíble.

-“Pensar fuera de la caja” es difícil para las familias pues el sistema te hace sentir culpable de no tener vivienda. Difícilmente se piensa en que los problemas son estructurales.

-Es verdad. Pero hay que entender que la respuesta debe ser colectiva porque los problemas lo son. Cuando uno se encuentra con alguien que está con el mismo tema y luego con otro y otro y otro, lo entiendes. Ese es el origen de los nuevos movimientos en torno a la vivienda que están emergiendo en el mundo. Son movimientos de inquilinos y arrendadores que iniciando una recomposición del debate político. En España, Argentina y en ciertos lugares de Estados Unidos, lo que gana fuerza hoy no es solo el problema de los sin techo, sino el reclamo de los inquilinos a los que se le va la vida en el arriendo.

[1] Nota del editor: en el caso chileno hay 113 mil familias viven en campamentos; unas 20 mil personas están en situación de calle y se estima que hay unas 60 mil viviendas sin vender.